Bien qu’il semble désirer – par un mix de moyens tant incitatifs que coercitifs – l’apaisement dans la crise générée par l’émergence soudaine du mouvement « OTS » dans l’espace public, une photographie objective du paysage des finances publiques et d’autres dynamiques tant macroéconomiques que sociétales, amène à douter, sérieusement, de la capacité de l’État à y apporter des solutions de durée et de qualité. Une analyse de Serge Alain Godong, Economiste.

Existe-t-il raisonnablement une seule chance à ce que, au cours des prochains mois et années, le gouvernement de la République du Cameroun parvienne à la diminution substantielle, voire à l’extinction de la grogne sociale qui s’est emparée de son secteur de l’éducation sous la bannière d’une marque désormais figurative dans l’espace public : « On a trop supporté » (OTS) ? Probable, hélas, qu’il n’y parvienne pas et donc que – mécaniquement – la situation relative, tant du pays que de ce segment spécifique continue de se dégrader, conduisant possiblement à des conséquences difficiles à prévisualiser. La valeur de la présente contribution est d’examiner cette situation critique, non pas à partir du point de vue des enseignants revendicateurs, mais plutôt à partir de la position de l’État, celle qui fonde une sorte de théorème de l’impossibilité à pouvoir résoudre cette crise. Car, autant le dire d’emblée : même s’ils le souhaitent de tout leur cœur et de toutes leurs forces, Paul Biya et ses Amis ne le peuvent tout simplement pas. Voici pourquoi.

Photographie fonctionnelle du paysage de l’éducation

Notre postulat de départ est de raisonner sur une population globale de 30 millions de personnes en 2022 (réfugiés et autres étrangers, inclus – qui croit de 3% par an, en moyenne). Le Cameroun donc, c’est un quart de cette population [environ 7,5 millions de personnes] âgée de 5 à 14 ans ; c’est-à-dire, en attente d’efforts spécifiques sur le plan de leur éducation. Le Département des Affaires économiques et sociales (Division de la population) des Nations unies estime que le volume global de cette population devrait approcher, voire dépasser les 50 millions de personnes, en 2050, ce qui donnerait à la tranche à scolariser une surface encore plus impressionnante : autour de 15 millions de personnes, soit le double actuel. La même photographie globale veut que le pays compte un tiers de sa population âgée de 5 à 19 ans, ce qui en fait – on le comprend bien – une population particulièrement jeune. En 2022 déjà, quasi 60% de la population se marche dessus dans les « villes », ou ce que l’on pourrait appeler telles, ce qui engendre une pression croissante sur le nombre de personnes à prendre en charge à toutes les échelles d’enseignement.

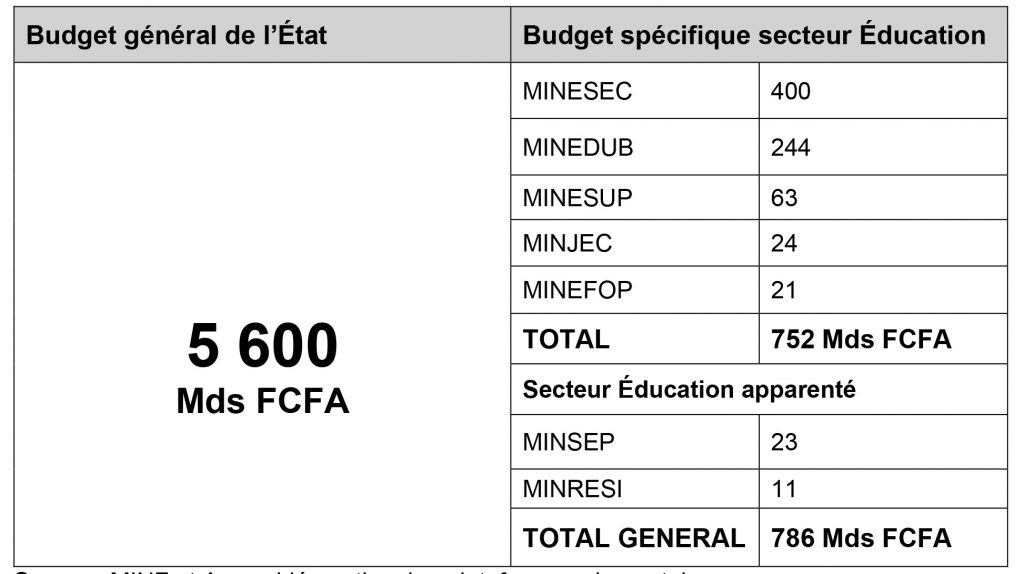

Si l’on s’en tient à l’organisation du gouvernement actuellement en cours, le pays a dédié jusqu’à cinq institutions spécifiques (ministères) à ces problématiques d’importance : Éducation de base, Enseignements secondaires, Enseignement supérieur, Emploi et Formation professionnelle, Jeunesse et Éducation civique. Et si l’on ajoute le ministère de la Recherche scientifique et de l’Innovation ainsi que celui des Sports et l’Éducation physique, l’on se retrouverait avec sept. Le poids de ces sept entités dans le budget global est, en cette année 2022, de quelques 786 Mds F. CFA, ce qui représente quelques 14% de l’effort financier global de l’État [13% si l’on ne prend strictement en compte que les ministères intervenant le plus directement dans l’éducation – donc, à l’exclusion du MINSEP et du MINRESI] – montant peu stable d’une année à l’autre, puisqu’il a régulièrement fluctué (11% en 2000 ; 21,6% en 2007 ; 13,6% en 2015).

Il le fait de façon certes importante, mais globalement inférieure au taux global de 20% que lui-même se proposait d’atteindre désormais systématiquement – chaque année – en valeur relative dans sa Stratégie sectorielle de l’Éducation adoptée pour le couloir 2013-2020

En clair, à première vue, l’État du Cameroun consacre une part conséquente de ses ressources publiques à éduquer ses Enfants. Il le fait de façon certes importante, mais globalement inférieure au taux global de 20% que lui-même se proposait d’atteindre désormais systématiquement – chaque année – en valeur relative dans sa Stratégie sectorielle de l’Éducation adoptée pour le couloir 2013-2020. Et, de plus, il le fait de façon relativement mesquine puisque malgré ces montants, les appuis extérieurs et les parents eux-mêmes continuent de compter pour beaucoup dans le financement direct de l’effort d’éducation. Dans cette arithmétique, le segment secondaire pèse pour lui seul près de 55% du budget global (400 Mds à lui tout seul et 352 Mds F.CFA pour le reste) ; 34% pour le primaire et 10% pour le tertiaire. Ce qui est déjà une anomalie quand on se compare à des pays africains de même profil où des choix différents sont faits, avec généralement plutôt 45% pour le primaire, 32% pour le secondaire et 21% pour le tertiaire.

Une anomalie encore plus grande lorsque l’on regarde la réalité des stocks démographiques : c’est en effet dans la primaire (base) que se situent les effectifs les plus importants – à savoir, quelque 50% de l’ensemble de la population scolarisée et plus de 50% de l’ensemble de l’effectif enseignant. Seulement sur les dix dernières années, plus de 50 000 enseignants de base ont été ajoutés à la liste des fonctionnaires de l’État, ce qui a eu des conséquences budgétaires considérables, finissant d’ailleurs par irriter le ministère des Finances qui a vu exploser la part du budget public consacrée aux dépenses de personnels, lesquelles ont globalement bondi de presque 50% en quelques années à quasi 1200 Mds F. CFA aujourd’hui alors que, selon le même ministère – en 2016, lors de la fameuse augmentation générale des salaires de fonctionnaires à 5% – elles se situaient dans la zone de 650 Mds F. CFA ! Dans ce secteur de l’Éducation donc, la dépense de personnel occupe à elle seule quelque 80% des volumes financiers mobilisés, ce qui, pourtant, ne règle aucun problème ; loin de là hélas puisque, en dépit de cet affichage, l’enseignant camerounais, tous sous-secteurs confondus, se présente sans doute comme le plus mal payé d’Afrique au sud du Sahara, aussi bien en valeur absolue qu’en valeur relative – pire encore lorsque l’on prend en compte la parité pouvoir d’achat. Une partie du paradoxe est donc là : de grandes ressources publiques sont affectées à la solde des fonctionnaires de l’éducation, qui demeurent tout de même les plus mal payés aussi bien des fonctionnaires que locaux qu’internationaux !

Dynamique d’une improductivité éducative chronique

Et ce n’est pas tout : le Cameroun s’illustre aussi négativement pour être le pays qui consacre la part de budget la plus médiocre tant à la gestion quotidienne du système d’enseignement (ouvrages scolaires, matériels didactiques, activités complémentaires, etc.) qu’à la création brute du capital fixe (investissements, notamment immobiliers). Conséquence : le taux d’occupation atteint partout des proportions délirantes, approchant quelques fois les 150 élèves par salles, dans certaines grandes villes (Yaoundé, Douala, etc.). Le pays est réputé avoir près de 40% de l’ensemble de l’effectif de sa Fonction publique dans le corps enseignant, mais manquer dramatiquement d’effectifs dans de très nombreuses de ses écoles – notamment dans le primaire, surtout en zones rurales. Résultat de ce que l’on nomme « l’attrition », à savoir, la désertion de la carrière enseignante pour des positions de fonctionnaires [réputées mieux traitées sur le plan salarial et tutti quanti] dans d’autres départements ministériels (phénomène auquel les deux principaux ministères – Base et secondaire – ont commencé à traiter plus sérieusement seulement récemment).

Pour rester dans le même absurde, c’est justement dans les zones dites à « éducation prioritaire » (ZEP) – Adamaoua, Nord, Extrême-Nord et Est, où le taux de scolarisation général dans le primaire est inférieur à 35% – que non seulement les effectifs sont les plus faibles, les désertions les plus nombreuses [entre 2012 et 2016, ces quatre régions ont « perdu » selon les propres statistiques du ministère de l’Éducation de base plus de 1500 enseignants !], le matériel didactique le moins abondant et les investissements notoirement les plus délaissés. Une partie non négligeable des argumentaires publics mobilisés par certains proto-entrepreneurs politiques à succès, comme le valeureux Guibaï Gatama, propose de plus en plus régulièrement du matériau à indignation rapide centré autour de la destruction du modèle républicain, de la régulation sociale et des injustices liées à l’éducation. Il est clair à cet égard que, sur les modèles théoriques fondant la racine de la vie collective moderne sur la construction et la défense de l’équité [John Rawls, Amartya Sen], le Cameroun occupe le pied de la pyramide en bien de points.

Ainsi, parmi les effectifs d’une part révoqués par le ministre des Finances dans son opération de « nettoyage du fichier des fonctionnaires engagée entre 2020 et 2021, les fonctionnaires de l’enseignement étaient les plus nombreux ; autant qu’ils le sont dans le lot de ceux qui sont traduits devant le Conseil de discipline du ministère de la Fonction publique, pour « abandon de poste ». Sur ce fil, les réseaux sociaux ont, ces temps derniers, été alimentés d’images et de témoignages frappants sur ces régions humiliées, avec de nombreuses « écoles » à l’air libre, sans enseignants, dans des buissons, en compagnie de chèvres, de moutons et souvent de hérissons au poil bien dur. Y compris le ministre Issa Tchiroma, en campagne pour les élections législatives dans sa région natale (Nord) en 2019, s’était prêté à ce jeu sinistre (et explicitement critique du Régime auquel il donne depuis tant d’années de la voix), en se mettant en scène dans une de ces infrastructures au ridicule absolu. Dans les régions septentrionales, l’alternative rationnelle à de telles « écoles » est vite trouvée : la bergerie des vaches et d’autres animaux de même nature, au rapport coût-bénéfice incomparablement plus avantageux sur le court, le moyen et le long terme.

Dans la région de l’Est, c’est le trafic du bois, le creusement de l’or et l’alléchante vente du sexe (pour les jeunes filles) qui se posent comme des modalités excitantes, rapides et tout à fait confortables d’accès à la vie – expression d’un « syndrome hollandais » terriblement appauvrissant à l’échelle de l’ensemble de ces sociétés. Au cours des dernières années, la déscolarisation dans les deux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest a atteint des proportions fantasques, avec plus de 50% des enfants en âge scolaire sortis des rangs de toute instruction, du fait de rudes problèmes sécuritaires : nombre des jeunes filles originaires de ces zones approvisionnent ainsi le commerce des amours expéditifs de nombres de grandes villes alentours, dont Douala. Toutes choses qui constituent désormais de puissantes bombes à retardement que devront prendre en charge de façon courageuse tous les gouvernements successifs du Cameroun d’après. Malgré les discours politiques et un affichage budgétaire élégant, le Cameroun se retrouve donc à s’enfoncer sans cesse dans le trou noir d’une qualité d’éducation progressivement moins performante, et surtout, enraciner des inégalités encore plus sérieusement menaçantes pour son équilibre social.

Le Cameroun s’illustre aussi négativement pour être le pays qui consacre la part de budget la plus médiocre tant à la gestion quotidienne du système d’enseignement (ouvrages scolaires, matériels didactiques, activités complémentaires, etc.) qu’à la création brute du capital fixe (investissements, notamment immobiliers).

Augmenter la taille et appauvrir la bureaucratie éducative

D’où la lecture critique qu’il est nécessaire d’apporter à la décision du président de la République de créer, il y a peu, un nouvel achalandage d’établissements universitaires dans le segment supérieur (Ebolowa, Bertoua, Garoua). La question étant : tout cela, dans quel but ? Manifestement en effet, Paul Biya essaie de régler des problèmes de perception politique [que chaque région ait « son » université et promeuve donc prioritairement « ses » filles et fils) en créant artificiellement un équilibrage par le haut, au moment même où le bas n’a jamais été aussi déséquilibré. Or, c’est bien la base qui porte le sommet : de quels effectifs et donc, de quelle contribution seront ces régions historiquement, institutionnellement et budgétairement délaissées sur les segments primaire et secondaire, dès lors que le faible nombre de bacheliers qu’elles produisent les rendra incapables de remplir plus tard les rangs de « leur » université et, par ce faire, de contribuer significativement à la production d’une élite de qualité et, ainsi, à la figuration dans les grands ensembles de la représentation nationale ? Sur l’année 2021, l’Office du baccalauréat du Cameroun (OBC) établit que l’Adamaoua, le Nord, l’Extrême-Nord et l’Est ont affiché les effectifs les plus faibles, tant en termes de nombre total de candidats que de reçus. Dans la région de l’Est, par exemple, la situation est sidérante : dans tout un département (Kadey) à lui seul de taille légèrement supérieure à celle de l’Ouest, on ne dispose que d’un seul centre de baccalauréat ayant présenté 280 candidats au baccalauréat en 2021 – la moitié d’entre eux n’étant au demeurant pas « originaires » et – dudit département !

La question d’une réflexion et d’une réorganisation du système global d’éducation au Cameroun se pose donc comme une problématique des plus préoccupantes. Le mouvement « OTS » affiche une part du problème – la question salariale et de la gestion des ressources humaines, à l’essentiel – sans prendre en compte les autres données tout aussi signifiantes de ce pan de la vie nationale. Cependant, en dépit de ces problèmes, le Cameroun s’affiche tout de même comme l’un des pays d’Afrique subsaharienne à la performance individuelle relative, la plus élevée. Le rapport général du Programme d’analyse des systèmes éducatifs de la conférence des ministres de l’Éducation des États et gouvernements de la Francophonie (PASEC) indique, à la suite de son test modélisé et administré dans le monde entier – en langue et mathématiques – que les élèves camerounais obtiennent des scores nettement plus élevés que ceux de leurs voisins d’Afrique. Étrange performance que l’on doit aussi au surdéveloppement de la part du privé dans le jeu global de l’éducation des enfants.

En 2021, selon l’UNESCO, cette part dépasse désormais les 30% à l’échelle globale, et plus de 50% dans la plupart des grandes villes que sont Douala et Yaoundé où se concentrent les quintiles de populations les plus fortunées. Du fait, en partie du décret portant à la gratuité de l’enseignement primaire signé en 2001 par M. Biya qui a nettement augmenté les volumes, mais mécaniquement diminué la qualité globale de leur encadrement. Sur ce, la part de la population non scolarisée est passée de 15% en 2014 à moins de 5% aujourd’hui, même si de graves et scandaleuses disparités régionales existent encore, comme indiqué plus haut, en défaveur notamment de ces « zones d’éducation prioritaire ». Y compris dans le système universitaire, le Cameroun est plutôt réputé à l’échelle tant africaine que mondiale pour la qualité souvent remarquable de ses individus, connus pour leurs performances au-dessus de la moyenne. Ce qui n’empêche pas, à l’intérieur, le système général de continuer de se dégrader et de se détricoter en sur une gouvernance sans direction et divers problèmes de corruption, qui aliènent de beaucoup la perception que les nationaux eux-mêmes se font du niveau de leurs formations.

Au surplus, le sous-investissement public est grave, à toutes les échelles, les élèves, étudiants et enseignants manquant de matériels de base et du minimum acceptable de manuels scolaires, du fait notamment de leur cherté. Le fameux « paquet minimum » n’a fait que produire de nouvelles injustices en consolidant des éraflures diverses dans l’allocation desdites ressources. En novembre 2017, le Premier ministre avait, comme souvent, inauguré quelques chrysanthèmes en venant intervenir sur la question du manuel scolaire où il recommanda – à la suite de pressions dans ce sens, de la Banque mondiale, entre autres – que les acteurs publics s’engagent désormais substantiellement à accroître la qualité et la disponibilité dudit manuel scolaire dans les établissements primaires et secondaires. Mais depuis, comme il est généralement de tradition sur tant d’autres questions centrales, rien n’a changé. Le livre scolaire demeure l’objet d’intenses batailles économico-maffieuses entre tous les acteurs qui cherchent à s’approprier ses plus grandes rentabilités. Dans le segment universitaire, les apprenants manquent de pratique, les laboratoires ou ce qui en tient lieu faisant effet d’insolite divertissement. La numérisation et l’interconnexion de l’enseignement supérieur demeurent lentes et les effets d’échelle difficiles à organiser.

Renoncer à une société et une économie de connaissance

Conséquence, sur les enjeux de cette économie de la connaissance dont parle Stiglitz, le Cameroun obtient peu de résultats et une augmentation notable de la qualité et de la quantité du savoir productif disponible à l’échelle de toute la société. Entre autres points qui expliquent le fait que, en dépit du nombre élevé de ses diplômés – souvent de bonne qualité – le Cameroun, en tant que société globale affiche l’apparence d’un pays faible, désarticulé et improductif. Cela, parce que, par-delà la question fonctionnelle de l’éducation, les acteurs de l’espace public n’ont pas organisé les interactions collectives et des incitations convergentes autour du savoir, du doute, du questionnement et donc, de la nécessité de progresser par la remise en cause de schémas déjà opérants. Au Cameroun, on sait tout seul et ne partage pas le savoir, ne le confronte pas à d’autres univers ; on sait de ses certitudes et ne s’enrichit pas des certitudes des autres. On vit de ses errances et ne se confronte ni au savoir produit localement, et encore moins au savoir généré internationalement. Le pays ne se rend donc pas capable d’accéder à de la technologie, à la maîtrise de la complexité et au savoir-faire, objets finaux d’une démarche de connaissance. Il cloisonne, divise, élague, détruit. Il n’additionne pas, il soustrait. Au final, les individus sont instruits, mais la société qu’ils forment totalement et irrémédiablement stupide ; tragédie dont chacun mesure les impacts dans quasiment tous les aspects de la vie nationale.

Sortons de notre réflexion par la question des salaires, ceux des enseignants comme ceux de tous les autres : bien que profilée à près de 1 200 Mds FCFA par an, soit le tiers de ses recettes propres (3 600 Mds FCFA), le Cameroun affiche l’un des taux globaux de rémunération de ses agents publics parmi les plus faibles du monde (5,5% environ de son PIB, pour environ 320 000 agents publics), bien en dessous de la moyenne observée dans la plupart des pays d’Afrique subsaharienne (10% du PIB, et autres régions). En métaphore simple, c’est comme si un père de famille gagnait 1 000 000 FCFA par mois et ne daignait allouer que 50 000 FCFA à nourrir une maisonnée de 10 personnes ! Tout le monde y réagirait en s’exclamant : « mais quelle cruauté ! ». De se montrer si cruel envers ses humains, il est apparent que l’État du Cameroun n’en a cure ! Sorte d’héritage historique déjà constitué à l’indépendance du pays, et qui s’est accentué au moment de la baisse des salaires de près de 75% en valeur nominale de la quasi-totalité d’entre eux, en janvier 1993. Si bien qu’à ce jour et en dépit de saupoudrages d’ici et de là (le dernier, en juin 2016 à hauteur de 5%) la masse salariale de l’État est restée modeste en rapport au PIB (donc, à la réalité de la richesse nationale), mais très haute à la mesure de la capacité fiscale de l’État (environ 3 600 Mds de recettes propres).

Louis-Paul Motaze, dans un programme de télévision [Actualités hebdo] diffusé sur la chaîne publique en décembre 2021, s’était ouvertement inquiété du risque de voir la masse salariale publique atteindre les 30% du budget de l’État (en violation des directives de la CEMAC). Il avait alors présenté, sa détection puis son amputation de 32 Mds FCFA de fraudes diverses dans le paiement global annuel des salaires de fonctionnaires, comme un triomphe exceptionnel, tout en réitérant l’insoutenabilité économique et financière d’un système où chacun recrute à tour de bras ses affidés et clientèles ethno-régionales. Sur les cinq dernières années par exemple, en torsion de la Loi qu’elle pourtant censée protéger, la Présidence de la république a ainsi subrepticement infiltré un nombre dantesque de fonctionnaires, qu’il été sommé d’intégrer dans le rang des Agents de l’État ; et le ministère de la Fonction publique a endossé le reste des fraudes et trafics. Au cumul de ces magouilles orchestrées dans la brume la plus totale, la Banque mondiale parle de 12 000 nouveaux salariés enregistrés. Pure spéculation statistique. Car, à ce jour, aucune donnée et aucune transparence procédurale n’ont jamais été mises à disposition sur le nombre d’agents contractuels recrutés, sur leur classification, leurs corps de métiers sur les grilles de rémunération à eux affectées.

Ce qui est une malfaisance parmi tant d’autres, la plus importante étant établi sur le fait que, en dépit de son très faible volume nominal, au prorata de son PIB, les fonctionnaires camerounais sont aussi [mondialement] ceux qui reçoivent le plus de revenus parallèles ! En clair, ce que la Banque mondiale appelle des « rémunérations non-salariales » sont établies avec mesquinerie dans le budget public à des proportions vertigineuses et rangées dans ce que l’on nomme des dépenses d’administration générale et financière, situées dans le budget 2022 à quelques 875 Mds FCFA, soit près de 15% du budget, alors que – dans le même temps – des pays comparables à l’instar du Sénégal (6%), du Kenya (9%) et du Mali (10%) présentent des indicateurs largement inférieurs. Ainsi, depuis 2013, les frais de représentation, de missions, de cérémonies et de services externes, ainsi que les frais de comités et de commissions ad hoc se sont situés toujours à plus de 15% des dépenses publiques globales totales, soit 1,8% du PIB. En plus de quoi le pays dépense près de 5% de son PIB pour les achats de biens et de services sans rapport avec une quelconque exigence de création de valeur ajoutée. Cet argent est donc à l’essentiel capté par la bureaucratie de Yaoundé [les « Big Men » néopatrimoniaux] où, du reste, est engagé et consommé plus de 60% de l’ensemble du budget national, soit plus de 2 700 Mds FCFA.

Dissymétrie des forces sociales et gains budgétaires

Tout le dispositif de gouvernance en vient donc à reposer – comme dans tout système rentier qui se respecte – sur la capacité de chacun des acteurs publics centraux ou périphériques à capter à son bénéfice exclusif tout ou partie de la rente du budget public, d’où la gigantesque myriade de la corruption qui, selon la GIZ, ôte au pays près de 40% de ses ressources publiques, tous les ans (la Commission nationale Anti-Corruption (CONAC), elle, parle de 20% en moyenne) ! Dans un tel édifice, la corruption n’est pas une catégorie morale et ne saurait l’être ; elle est tout simplement une forme de régulation dans les relations sociales, de répartition de la richesse collective, un aliment ordinaire du « manger ensemble » qui est une source sans comparaison de l’équilibre social général. La dissymétrie des forces et des gains est un ingrédient de son existence puisqu’il est nécessaire que de telles inégalités et injustices existent pour que, en apparent paradoxe, le pays soit de bout en bout apaisé et pacifié. Le problème des enseignants est donc dual : ils se trouvent être les plus nombreux et même les plus présents dans le système général de promotion de l’ensemble de la population des Agents publics (des ministères entiers sont colonisés par les enseignants : Commerce, PME, Affaires sociales, Travail et sécurité sociale, Transports, Culture, en plus de leurs ministères naturels), mais aussi – par le fait de leur trop grand nombre – se trouvent être les plus affectés par le mal-fonctionnement et les injustices de l’architecture globale de rémunération des fonctionnaires.

Dans cette loi paradoxale se trouve une règle quasi explicite : les enseignants ne deviennent « riches » – au sens camerounais du terme – que s’ils réussissent à se sortir du Corps et surtout du métier quotidien d’enseignant. Ils ne sont pris en considération par le jeu social global que s’ils renient la matrice qui les a révélés, élevés et affectés dans la répartition des compétences nationales. Ils ne deviennent bourgeois que s’ils s’approprient au mieux l’une des lois naturelles de la Fonction publique camerounaise – et de l’organisation sociétale générale – que s’ils contrôlent et/ou se situent opportunément dans des zones de flux aussi bien que de stocks. Raison pour laquelle leur voix résonne en réalité en écho de toutes les voix de ces métiers qui ont le « malheur » de s’exercer dans les périphéries et en faveur des humbles gens : drame équivalent du personnel médical.

Tout le dispositif de gouvernance en vient donc à reposer – comme dans tout système rentier qui se respecte – sur la capacité de chacun des acteurs publics centraux ou périphériques à capter à son bénéfice exclusif tout ou partie de la rente du budget public, d’où la gigantesque myriade de la corruption qui, selon la GIZ, ôte au pays près de 40% de ses ressources publiques, tous les ans (la Commission nationale Anti-Corruption (CONAC), elle, parle de 20% en moyenne)

Le Cameroun d’après se devra donc de prendre au sérieux ces problématiques, et de s’engager à les résoudre au risque de voir ces deux corporations majeures se constituer en points de déséquilibre constants de la vie collective. La mise en œuvre du plan de modernisation des finances publiques adopté en 2007 [avec une Loi organique instituant un nouveau régime financier de l’État] était présentée comme une panacée pour faire avancer le pays, vers plus de modernité. Hélas, bien pensée, mais insuffisamment pilotée, elle a souffert des insuffisances chroniques des capacités conceptuelles et méthodologiques [donc, institutionnelles] de cet « État faible » pour assurer sa mise en œuvre. Pourtant, des progrès notables ont été réalisés dans la programmation budgétaire et l’établissement de rapports dédiés. Mais tout cela reste fragile devant les insuffisances notables de la qualité de préparation budgétaire, l’analyse financière, comptable et fonctionnelle (audit de performance) de chaque budget annuel ; et l’exécution desdits budgets où les incohérences, les superpositions et les défaillances en tous genres sont si nombreuses.

La question de la justice salariale reste donc épineuse : pour permettre à l’Administration de ce pays de retrouver des gains de productivité, il faudra assumer de couper le tiers de frais généraux actuels – donc, environ 300 Mds FCFA – pour les répartir plus équitablement en gains salariaux généraux [ce qui veut dire, effectuer une augmentation des salaires proportionnellement plus importante en faveur des bas salaires] et mieux indexer la création des comités et autres instances de gains non salariaux à une exigence d’efficacité et de performance. Mais qui aura donc le talent réformateur et la capacité politique de s’aliéner la bourgeoisie administrative actuelle ?

Tableau : répartition des masses budgétaires de l’État sur le segment Éducation – 2022

Par Serge Alain Godong | Économiste

Sigles

MINESEC : Ministère des Enseignements secondaires

MINEDUB : Ministère de l’Éducation de base

MINESUP : Ministère de l’Enseignement supérieur

MINJEC : Ministère de la Jeunesse et de l’éducation civique

MINEFOP : Ministre de l’Emploi et de la formation professionnelle

MINSEP : Ministère des Sports et de l’Éducation Physique.

MINRESI : Ministère de la Recherche Scientifique et de l’Innovation

UNESCO : Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture