Analyse · En juillet, à Yaoundé, Emmanuel Macron a annoncé la création d’une commission d’historiens chargée d’étudier les « moments douloureux » qui ont émaillé le processus de décolonisation du Cameroun. Auteurs de deux ouvrages qui racontent en détail la guerre qu’y a menée la France dans les années 1950 et 1960, Thomas Deltombe, Manuel Domergue et Jacob Tatsitsa rappellent que l’on sait déjà beaucoup de choses sur ce conflit sanglant, et s’interrogent sur les réels enjeux d’une telle annonce.

En visite à Yaoundé le 26 juillet 2022, le président de la République a été interpellé sur la question mémorielle, au sujet de la reconnaissance de la guerre coloniale menée par la France entre 1955 et 1971 contre les militants et sympathisants du mouvement indépendantiste camerounais, porté à partir de 1948 par l’Union des populations du Cameroun (UPC).

Sa principale prise de position à ce sujet a consisté à annoncer, lors d’une conférence de presse au côté de l’autocrate camerounais Paul Biya, la création d’une « commission d’historiens » chargée, d’ici à deux ans, grâce à l’ouverture de la « totalité » des archives, de l’éclairer sur les « moments douloureux, tragiques » qui ont émaillé le processus de décolonisation du Cameroun. « Des historiens se sont penchés sur ce passé : ils nous disent qu’un conflit a eu lieu, le mot guerre est employé, justifiait-il. C’est aux historiens de faire la lumière sur le passé. » Cette commission se verra donc assigner pour objectif d’« établir factuellement » la « gravité » des violences commises à cette période et les « responsabilités » respectives des acteurs historiques français et camerounais.

La création d’une telle commission apparaît comme un pas en avant sur un sujet qui a été longtemps occulté, en France comme au Cameroun. Bien que cette période soit désormais assez précisément documentée, bien des rumeurs et des fantasmes demeurent1.

On ne peut donc qu’accueillir avec satisfaction la volonté affichée par les autorités françaises de faire enfin « la lumière » sur cette période. Et cela d’autant plus que ces mêmes autorités ont longtemps cherché à effacer les crimes que la France a commis au Cameroun avant et après l’indépendance de ce pays, le 1er janvier 1960. Un silence coupable qui n’a cessé d’alimenter un cycle pervers d’exagération et de dénégation. En la matière, François Fillon remporte incontestablement la palme du négationnisme. Interrogé sur le sujet lors d’une conférence de presse à Yaoundé en 2009, celui qui était alors Premier ministre rétorqua : « Je dénie absolument que des forces françaises aient participé, en quoi que ce soit, à des assassinats au Cameroun. Tout cela, c’est de la pure invention ! »

Une commission… et de multiples questions

Cependant, la commission annoncée par Emmanuel Macron soulève bien des questions. Et d’abord celle-ci : comment sera composé ce groupe de travail, dont le président français a avancé qu’il serait mis en place « conjointement » par la France et le Cameroun ? Le mutisme de Paul Biya lors de la conférence de presse commune du 26 juillet interroge. Son régime, héritier direct de celui qui fut installé pendant la séquence historique qu’il est aujourd’hui question d’étudier, a-t-il vraiment l’intention d’aider les historiens à documenter les massacres, les destructions de grande ampleur et l’instrumentalisation des identités ethniques sur lesquels furent posées les fondations de l’État camerounais moderne ? Ou s’agit-il d’une initiative exclusivement française dans le cadre de la « refondation des relations franco-africaines » dont le président Macron se fait le héraut depuis son accession à l’Élysée, en 2017 ?

Deuxième question : quelles archives ce groupe de travail pourra-t-il consulter ? Dans sa déclaration, le président français affirmait que la commission aurait accès « à la totalité [des] archives ». Cela inclut-il les archives camerounaises ? Question délicate quand on sait dans quelles conditions ces dernières – qui portent essentiellement sur la période postindépendance – sont conservées et rendues accessibles aux chercheurs. En raison du climat tropical et des faibles moyens alloués à leur conservation, les fonds d’archives camerounais sont aujourd’hui dans un état de décomposition avancée qui les rend bien souvent inutilisables. Parce qu’elles touchent à la genèse du régime camerounais actuel, une bonne partie d’entre elles demeurent par ailleurs inaccessibles depuis 1960 (c’est le cas par exemple du fichier central de la Police à Yaoundé et des fichiers individuels des commissariats spéciaux). Selon plusieurs témoins que nous avons interrogés, un nombre substantiel de documents ont purement et simplement été détruits dès les années 1960.

S’agissant des archives françaises, le mystère reste également entier. Contrairement à ce que d’aucuns pourraient conclure des annonces d’Emmanuel Macron, des quantités d’archives sont depuis longtemps disponibles en France : aux Archives nationales d’outre-mer, à Aix-en-Provence, aux Archives nationales de Pierrefitte, aux Archives diplomatiques de Nantes ou encore aux Archives militaires de Vincennes, pour ne citer que les fonds les plus connus. Tous ces fonds – et beaucoup d’autres, publics ou privés – sont consultés depuis des années par les historiens.

L’universitaire camerounais Achille Mbembe, spécialiste de la période et aujourd’hui conseiller du président français, s’est par exemple appuyé sur une partie de ces documents pour rédiger sa thèse, soutenue en 1989, sur la naissance des maquis nationalistes au Sud-Cameroun dans les années 19502. Bien que trop rares, d’autres historiens – français, camerounais, américains, britanniques, etc. – ont comme lui travaillé sur archives pour documenter l’histoire de l’accession sanglante du Cameroun à l’indépendance.

Lever les suspicions

La nouveauté des annonces d’Emmanuel Macron doit donc être relativisée. À l’occasion d’une visite à Yaoundé en 2015, François Hollande avait déjà prononcé quelques phrases sur les « épisodes extrêmement tourmentés » qui avaient émaillé l’indépendance du Cameroun et annoncé l’ouverture d’archives, aujourd’hui consultables au Centre des archives diplomatiques de La Courneuve. Des annonces accueillies avec scepticisme, notamment par Achille Mbembe, qui critiquait alors un « geste unilatéral de la France » et une simple « rectification symbolique » de la politique africaine de l’ancienne puissance coloniale. « Hollande cherche à soulager la barque en éliminant ceux des griefs qui peuvent l’être tout de suite sans avoir à payer quoi que ce soit », tranchait-il3.

S’il reste évidemment des épisodes troubles que pourraient dissiper d’éventuelles nouvelles archives, émanant par exemple des fonds du Service de documentation extérieure et de contre-espionnage (SDECE, future DGSE) ou ceux du Service de coopération technique internationale de Police (SCTIP, fondu depuis dans la DCIS), une question subsidiaire se pose : dans le cas où de nouveaux documents seraient effectivement mis à disposition, pourquoi en restreindre l’accès aux seuls membres de la commission désignés par les dirigeants français et camerounais ? Soixante ans ou soixante-dix ans après les faits, y a-t-il encore des secrets qui devraient être réservés à une poignée de spécialistes missionnés et rémunérés par l’État ? Pourquoi ne pas numériser l’ensemble des fonds disponibles pour les rendre, au contraire, accessibles au plus grand nombre et dans le monde entier (notamment au Cameroun)4 ? Cela aurait au moins pour vertu de lever la suspicion qui ne manquera pas de peser sur la commission officielle.

Autre question : que fera l’Élysée des conclusions de cette commission au terme de ses deux ans de travail ? Interrogation légitime quand on sait l’usage qu’Emmanuel Macron a fait des recommandations qui lui ont été soumises sur d’autres sujets au cours de son premier quinquennat. Les ambitieuses mesures préconisées en 2018 par Felwine Sarr et Bénédicte Savoy dans leur rapport consacré à la restitution des œuvres d’art africaines pillées pendant la colonisation ont ainsi été en grande partie ignorées au profit d’un processus de restitutions symboliques à vocation essentiellement diplomatique et communicationnelle.

D’où cette ultime question : cette commission traduit-elle une réelle volonté de « faire la lumière » sur la guerre du Cameroun, et d’initier une véritable politique de reconnaissance et de réparations, ou s’agit-il simplement d’une de ces opérations de « communication mémorielle » qu’affectionne le président français, désireux de transformer les contentieux historiques – avec le Rwanda, l’Algérie et désormais le Cameroun – en autant d’illustrations de sa « méthode disruptive » et de son « courage politique » ?

« Nul ne conteste désormais l’essentiel des faits »

Le plus curieux dans cette affaire, c’est que le président français, qui appelait lors de sa conférence de presse conjointe avec Paul Biya à « faire la lumière sur le passé », semble avoir peu de doutes sur la nature des faits évoqués. Telle est en tout cas l’impression qui se dégage de ses déclarations au cours d’une réception organisée quelques heures plus tard au country club de Yannick Noah. « C’est clair qu’il y a eu une guerre, qu’il y a eu des exactions et qu’il y a eu des martyrs », expliquait-il alors sans détour à une historienne française invitée spécialement à Yaoundé, et convoyée avec d’autres membres de la « société civile » française dans l’avion présidentiel, pour « interpeller » le président sur le sujet5.

Bien des choses sont en effet assez « claires » : si elle conserve ses zones d’ombre, suscite quelques fantasmes et soulève des questions historiographiques, la guerre du Cameroun est moins obscure qu’on ne le dit généralement. Grâce aux enquêtes menées depuis des décennies par des journalistes, des militants et des universitaires, la plupart des faits sont aujourd’hui établis6. Ce que reconnaissait d’ailleurs Achille Mbembe après le voyage présidentiel au Cameroun, dans les colonnes de Jeune Afrique : « De nombreux travaux existent déjà et nul ne conteste désormais l’essentiel des faits 7. »

C’est le cas par exemple de l’assassinat des principaux dirigeants de l’UPC, qui constitue sans doute l’élément le plus connu des crimes historiques perpétrés par la France au Cameroun. La logique générale de l’élimination des leaders nationalistes est d’ailleurs clairement expliquée dans ses mémoires par Pierre Messmer, qui, successivement haut-commissaire de la France au Cameroun (1956-1958), haut-commissaire de la France en Afrique-Équatoriale française (1958) et ministre des Armées (1960-1969), joua un rôle clé dans la répression du mouvement nationaliste camerounais : « La France accordera l’indépendance à ceux qui la réclamaient le moins, après avoir éliminé politiquement et militairement ceux qui la réclamaient avec le plus d’intransigeance8. » C’est ainsi que furent successivement assassinés tous les grands leaders de l’UPC, à commencer par Ruben Um Nyobè (1958), Félix Roland Moumié (1960) et Ernest Ouandié (1971) (lire l’encadré au pied de cet article).

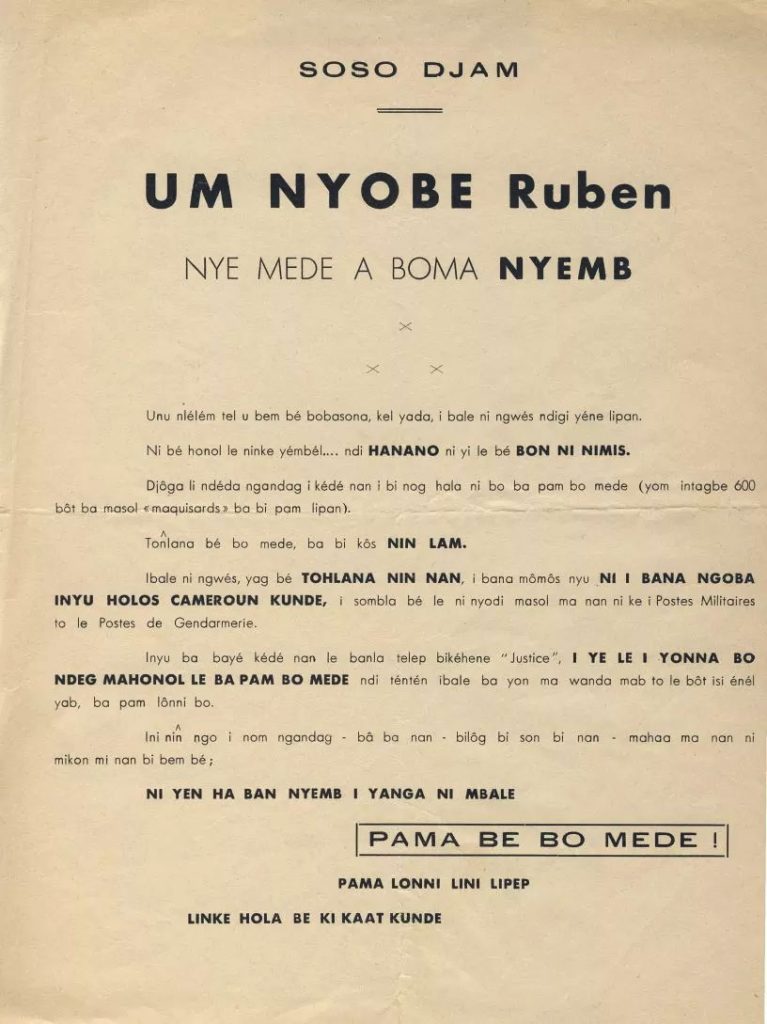

« Un grand événement UM NYOBE Ruben lui-même a trouvé la mort

Le même destin vous attend tous un jour si vous désirez continuer à rester dans le maquis.

Vous pensiez que vous vaincrez… mais MAINTENANT vous vous apercevez que c’est VOUS QUI AVEZ PERDU.

Il y a quelque temps déjà, beaucoup d’entre vous l’ont compris et sont sortis du maquis par eux-mêmes : ils étaient environ six cents (600) sinon plus.

Comprenez-le vous-mêmes, ils ont obtenu une BONNE VIE.

Si vous le voulez bien, vous aussi, SAUVEZ VOS VIES, obtenez *la tranquillité qui vous permettra de contribuer au développement de la liberté du Cameroun.* Pour cela, vous devez sortir de vos cachettes et vous présenter aux Postes Militaires ou aux Postes de Gendarmerie.

Pour ceux d’entre vous qui sont passibles de justice, IL LEUR SERA UTILE DE SORTIR DU MAQUIS PAR EUX-MÊMES, surtout s’ils prennent avec eux leurs amis-combattants ou des personnes sous leur commandement.

Cette vie dure longtemps – les adultes – vos frères ont grandi, les familles ont grandi, les terrains ont mûri et vous attendent.

NE RECHERCHEZ PAS LA MORT INUTILE, EN VERITE.

SORTEZ PAR VOUS-MÊMES

SORTEZ AVEC CE TRACT

IL VOUS AIDERA COMME SAUF-CONDUIT »

(traduction Nouk Bassomb)

© M. Boullet (archives privées)

Évoquant les « martyrs » de la lutte de libération camerounaise, Emmanuel Macron n’ignore manifestement rien de tous ces assassinats. Au soir de l’annonce de la création de la « commission conjointe », Achille Mbembe pour sa part ne faisait guère mystère des objectifs poursuivis. Citant les noms de quelques-uns de ces « martyrs », parmi lesquels Um Nyobè et Moumié, il affirmait que l’initiative élyséenne « devrait normalement aboutir à la réhabilitation de ces grandes figures et à la réconciliation des peuples français et africains ».

Une guerre de « pacification » coloniale…

Mais l’histoire ne s’arrête pas au destin tragique de quelques « martyrs ». Les opérations policières et militaires organisées par la France au milieu des années 1950 n’avaient pas simplement pour but de décapiter l’UPC. Comme nous l’avons documenté grâce à la collecte de nombreux témoignages et à la consultation des archives, en France et au Cameroun, il s’agissait de réduire au silence tous les partisans de l’indépendance réelle et d’anéantir toute velléité de résistance anti-(néo)colonialiste dans la population.

C’est ainsi que s’enclencha, à partir de 1955-1956, ce que l’on peut légitimement qualifier de « guerre » du Cameroun : un conflit concomitant à la guerre d’Algérie, d’une moindre ampleur mais d’une nature similaire. D’un côté, une armée régulière organisée selon les principes de la « guerre révolutionnaire » théorisée par une poignée d’officiers français au lendemain de la guerre d’Indochine et s’appuyant par souci d’économie sur un nombre conséquent de troupes supplétives (convoyées depuis les colonies environnantes ou recrutées localement). De l’autre, des groupes armés plus ou moins bien structurés, mais très pauvrement équipés, cherchant à mettre en échec la politique (néo)coloniale de la France9.

Dans leurs rapports confidentiels, consultables dans les archives, les responsables militaires français ne cachent pas le caractère « guerrier » de leur action. Dès avril 1957, le général Louis Dio, commandant supérieur des forces armées d’AEF-Cameroun, souligne que « la recherche, la poursuite, la capture et la destruction de bandes armées localisées et repérées ne constituent plus une opération de rétablissement de l’ordre mais une “opération de guerre” revêtant un caractère particulier10 ».

C’est dans le cadre de cette guerre qu’est instaurée, fin 1957, une « Zone de pacification » en Sanaga-Maritime (ZOPAC). À l’instar de ce qui se pratique au même moment en Algérie, ce dispositif militaire spécial permet le contrôle total des populations de la zone. Celles-ci sont transférées en masse dans des camps de regroupement et y sont soumises, à l’abri des barbelés, à d’intenses opérations d’« action psychologique ». Ceux qui fuient ce traitement de choc sont considérés ipso facto comme « rebelles ». La torture des « suspects », attestée par de nombreux témoignages, se généralise, et les assassinats en catimini, comme celui d’Um Nyobè, se multiplient dans les « zones interdites ».

… et de « reconquête » néocoloniale

À partir de l’indépendance, le 1er janvier 1960, les opérations de guerre se déplacent et s’intensifient. L’aviation française commence à être mobilisée : la région bamiléké, nouvel épicentre de la résistance nationaliste, est bombardée pendant plusieurs mois. Là encore, les archives (comme les témoignages) sont sans équivoque : elles permettent par exemple de documenter les dates des sorties aériennes et le nombre de cartouches tirées sur les villages. Des pilotes français d’avion ou d’hélicoptère de combat ont également témoigné.

Restés discrets au moment des faits, les responsables politiques français sont pour certains revenus sur cette période quelques années plus tard. C’est le cas par exemple de Michel Debré, Premier ministre à l’époque des faits, qui se targue dans ses mémoires d’avoir devancé les souhaits d’Ahmadou Ahidjo, son homologue camerounais, placé à la tête du pays quelques mois plus tôt : « Au début de l’année 1960, l’ensemble du pays bamiléké échappe aux autorités du Cameroun. Ahidjo me demande de maintenir les administrateurs français, soit ! Mais cette première décision est insuffisante. Je décide d’entreprendre une véritable reconquête11. »

Si le terme de « guerre » s’applique indéniablement à l’affrontement qui oppose alors la France et ses auxiliaires locaux, d’une part, aux groupes nationalistes camerounais, d’autre part, ce conflit suscite aujourd’hui de légitimes débats historiographiques.

Lancée en secret, parce que la France n’était théoriquement pas souveraine au Cameroun, territoire international sous tutelle de l’ONU, cette guerre n’a jamais été officiellement déclarée et n’a pas été déclenchée par une insurrection comparable à la « Toussaint rouge » algérienne du 1er novembre 1954. Difficile, dans ces conditions, de fixer le « début » de cette guerre. Poursuivie après l’indépendance de 1960, elle n’a pas non plus de « fin » officielle comparable par exemple aux accords d’Évian qui ont mis un terme à la guerre d’Algérie. Paris et ses alliés locaux ayant gagné leur bras de fer contre les indépendantistes camerounais, ils se sont ingéniés par la suite à camoufler les exactions et les crimes qui leur ont permis d’installer à Yaoundé un régime profrançais. L’histoire officielle, écrite par les vainqueurs comme on sait, s’est donc contentée d’attribuer la responsabilité des violences aux seuls « hors-la-loi » et de décrire la répression comme une simple opération de « maintien de l’ordre ». La nature de cette guerre, conçue dès le départ comme une opération « civilo-militaire », facilitait cette interprétation.

Des dizaines de milliers de morts

Logiquement, le bilan humain de cette guerre secrète reste difficile à établir. Des ordres de grandeur peuvent cependant être avancés à partir de sources solides (même si elles identifient rarement qui des « forces de l’ordre » ou des « rebelles » est responsable de ces pertes).

Selon un rapport confidentiel du général Max Briand, commandant des forces françaises au Cameroun aux premières années de l’indépendance, le bilan humain des affrontements, pour la seule région bamiléké et pour la seule année 1960, s’élèverait à « un peu plus de 20 000 hommes12 ». Un rapport confidentiel rédigé en 1964 par l’ambassade du Royaume-Uni à Yaoundé, et consultable aux Archives nationales britanniques à Londres, tentait lui aussi un bilan : « Le nombre de victimes civiles entre janvier 1956 et juin 1962 est estimé entre 60 000 et 75 000 morts13. » Lors d’une conférence en octobre 1962, le journaliste du Monde André Blanchet, fin connaisseur du Cameroun et proche des autorités françaises, citait pour sa part une source digne « d’être prise au sérieux » faisant état de « 120 000 victimes au total pendant les deux ou trois ans qu’a duré l’insurrection en pays [bamiléké]14 ». S’il est peu probable qu’on connaisse un jour le bilan exact et incontestable de cette guerre, des sources existent d’ores et déjà qui donnent une idée de son ampleur.

Au-delà des noms et du nombre de victimes, il est important de comprendre pour quelles raisons la France a provoqué tant de ravages au Cameroun. L’explication de Pierre Messmer citée plus haut, confirmée par l’étude minutieuse des archives, est assez claire sur ce point : il s’agissait d’éviter par tous les moyens que ce territoire stratégique n’échappe à la tutelle de la France. Ce qu’il faut également comprendre c’est que cette guerre est le résultat d’une politique d’État, et non l’aventure de quelques individus égarés. L’État français, qui l’a lancée, menée, organisée et financée, est donc pleinement responsable des exactions commises à cette période15.

Le mythe d’une vérité historique « définitive »

Comme on le voit dans cette esquisse, si la guerre du Cameroun mérite encore des investigations (comme tous les faits historiques !), bien des connaissances sont déjà disponibles qui permettraient au chef de l’État français d’engager un processus de reconnaissance officielle des crimes perpétrés par la France à cette période. Point n’est besoin de tout savoir pour reconnaître ce que l’on sait déjà.

Telle est d’ailleurs une des illusions qu’entretient le président français avec la mise en place de ses commissions d’historiens, choisis par l’exécutif. Les conclusions des historiens mandatés par l’Élysée auront-elles plus de valeur que celles des chercheurs qui les ont précédés sous prétexte qu’elles s’appuient sur quelques archives supplémentaires ? Une fois validées au plus haut sommet de l’État, ne risquent-elles pas de donner l’illusion que la « lumière » a été faite pour toujours ?

En plus de faire peu de cas des travaux existants, les commissions d’historiens lancées par Emmanuel Macron alimentent en effet le mythe d’une vérité historique « définitive » et la croyance dans la toute-puissance des « archives ».

Contrairement à ce que laisse entendre Emmanuel Macron, ces dernières sont rarement consultables « en totalité ». Outre la disparition définitive de certaines d’entre elles et les non-dits de bien des documents écrits, le périmètre de la consultation dépend avant tout des contours du sujet étudié : on n’ouvrira pas nécessairement les mêmes cartons, par exemple, si l’on veut connaître l’identité de l’assassin de Ruben Um Nyobè, si l’on cherche à comprendre les raisons structurelles – politiques, stratégiques, économiques – qui ont amené la France à installer par la force un régime ami à Yaoundé ou si l’on souhaite étudier les complicités dont les dirigeants français ont pu bénéficier dans la sphère médiatique hexagonale ou sur la scène diplomatique internationale. La guerre du Cameroun, comme tous les conflits du même genre, a d’innombrables dimensions que les historiens cooptés par l’Élysée auront du mal à éclairer « en totalité » dans le délai de deux ans qui leur est imparti.

« Laissez la France tranquille ! »

En réalité, deux objectifs sont assignés à ces historiens. Le premier, explicite, est d’établir les responsabilités dans la tragédie camerounaise. Le second, implicite, est de permettre la « réconciliation des mémoires », un des leitmotivs de la politique africaine d’Emmanuel Macron.

Il est probable que ces deux objectifs soient complémentaires : en reconnaissant la « part » de responsabilité française, les dirigeants français espèrent en retour pousser la partie camerounaise à reconnaître la sienne (ou les siennes, puisque les Camerounais n’étaient pas tous engagés dans le même « camp »). Cela obligerait finalement l’opinion publique locale, que les diplomates français s’inquiètent de voir succomber au « sentiment antifrançais », à admettre que la France n’est pas responsable de « tous les malheurs » du pays.

Si la commission conjointe franco-camerounaise adopte ce chemin, la réconciliation des mémoires qu’Emmanuel Macron appelle de ses vœux pourrait se révéler finalement assez confortable pour la France : elle aboutirait à mettre sur un plan équivalent la responsabilité des dirigeants français et celle du régime camerounais, installé dans le but de poursuivre la répression après l’indépendance et assurer ainsi le maintien du Cameroun dans l’orbite française.

Une telle distribution des responsabilités ne serait sans doute pas pour déplaire à un président qui, oubliant avoir en 2017 décrit la colonisation comme un « crime contre l’humanité », semble moins pressé aujourd’hui de regarder en face les ravages que le système colonial a produits à long terme sur les sociétés colonisées : il préfère maintenant comparer la colonisation à une « histoire d’amour » que l’élimination de quelques vieux griefs permettrait de prolonger. Bref, « tourner la page » au plus vite pour pouvoir enfin « regarder l’avenir », c’est-à-dire perpétuer le business as usual.

Comme le souligne l’historien Noureddine Amara, la « réconciliation » réclamée par Emmanuel Macron ressemble fort à une « opération de pacification des mémoires » permettant de réduire au silence ceux qui refuseraient les lectures anesthésiantes promues par l’histoire officielle16. Les propos tenus par l’ambassadeur de France, Christophe Guilhou, à l’occasion d’un débat organisé à l’Institut français de Yaoundé le 13 juin 2022 sont assez révélateurs des intentions françaises. Interrogé sur les responsabilités historiques de la France, il fit cette réponse sans ambiguïté :

« Nos archives sont ouvertes, elles sont accessibles à tout le monde. Il y a eu des pages sombres de l’Histoire : tout ça est accessible à tout le monde. Arrêtez de penser qu’il y a un complot, qu’il y a une main invisible qui fait en sorte que le Cameroun est là où il est aujourd’hui à cause de la France. C’est tellement facile de dire : “Je n’ai pas de boulot, c’est à cause des Français”, “le pays est mal géré, c’est à cause des Français”, “il nous arrive ceci, c’est à cause du franc CFA”, etc., etc. Tout ce que je vous demande c’est de réfléchir un peu et de faire votre propre introspection. […] Laissez-nous tranquille, laissez la France tranquille ! »

Ecrire librement l’histoire

La commission mixte franco-camerounaise aura certes des vertus pédagogiques. On peut espérer qu’elle désinhibera le monde universitaire français, resté jusqu’ici étonnamment discret sur la guerre du Cameroun. On peut également penser que le sujet, désormais avalisé par l’Élysée, apparaîtra enfin légitime aux yeux des médias français, encore peu nombreux à s’être penchés sérieusement sur ce dossier.

Mais ces avancées cachent une question essentielle, que tous les historiens, professionnels ou non, se posent nécessairement : qui écrit l’Histoire et dans quel but ? « Les historiens ne sont pas des saltimbanques au service du roi, convoqués et missionnés au bon vouloir du pouvoir politique », écrivait sur Twitter l’historien Arthur Asseraf, réagissant le 30 août 2022 aux annonces estivales d’Emmanuel Macron, au Cameroun puis en Algérie.

Et en effet : les historiens, les journalistes et toutes celles et tous ceux qui ont enquêté sur ces sujets n’ont pas besoin d’être « réunis » par le chef de l’État, il leur faut simplement les moyens de travailler librement, de définir par eux-mêmes leurs sujets de recherche et de partager leurs travaux, afin qu’ils puissent être lus largement et débattus sereinement.

Encadré

Assassinats politiques en série

L’assassinat du secrétaire général de l’UPC, Ruben Um Nyobè, est attesté de toutes parts. Les archives françaises confirment qu’une patrouille a repéré Um et son petit groupe, femmes et enfants compris, près de Boumnyebel, dans sa région natale, la Sanaga-Maritime, alors encadré par un solide dispositif militaire appelé la « Zone de pacification » (ZOPAC). Dans cette zone, les personnes qui refusaient de vivre dans les camps de regroupement installés par l’armée, considérées de facto comme « hors-la-loi », pouvaient être abattus sans sommation. C’est ce qui est arrivé à Um Nyobè, réfugié au « maquis » après l’interdiction de l’UPC en 1955 : le leader pacifiste, juriste désarmé, qui s’était en vain démené pour obtenir de la France une indépendance négociée, juste et réelle, est abattu le 13 septembre 1958.

Selon les archives militaires françaises, il aurait été tué d’une balle dans le dos tirée sans sommation au pistolet-mitrailleur par le sergent-chef Toubaro, alors qu’il ne représentait aucun danger pour la troupe du capitaine Guillou17. Mais quelle que soit l’identité des exécutants, toujours incertaines dans ce genre de circonstances, les responsabilités politiques, elles, sont connues et incontestées : cet assassinat constituait alors l’objectif principal du pouvoir français, qui l’a dans la foulée revendiqué haut et fort lors d’opérations de guerre psychologique auprès des populations de la région.

L’assassinat du président de l’UPC, Félix Moumié, ne souffre guère lui non plus contestation. Il a été mis en œuvre de sang-froid en Suisse, lorsqu’un agent des services secrets français, William Bechtel, a empoisonné au thallium le leader en exil dans un restaurant de Genève, Le Plat d’argent, le 15 octobre 1960 (il décédera le 3 novembre). Là encore, la commission d’historiens n’aura pas de mal à localiser les responsables du crime puisque le patron du SDECE de l’époque, Paul Grossin, et le chef du secteur Afrique du service, Maurice Robert, ont tous deux par la suite confirmé cette opération « homo » (pour homicide).

Les archives de Jacques Foccart, « Monsieur Afrique » de De Gaulle (et intime de Maurice Robert), n’ont à ce jour pas établi d’où venait l’ordre. Mais en la matière ce type de consigne laisse rarement de trace écrite, et il fait peu de doute que l’ordre – même exprimé sous la forme d’un « feu orange » – émanait du plus haut sommet de l’État18.

Le cas d’Ernest Ouandié, dernier grand leader de l’UPC, fusillé en place publique à Bafoussam le 15 janvier 1971, est un peu différent puisque le Cameroun était alors formellement indépendant depuis une décennie. Mais le régime camerounais était encore si étroitement encadré dans sa lutte « contre-insurrectionnelle » par la coopération policière et militaire française que la France de Georges Pompidou porte une responsabilité politique et morale évidente dans cette mise à mort. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si le gouvernement français décida l’année suivante d’interdire l’essai Main basse sur le Cameroun publié par Mongo Beti aux éditions Maspero : l’écrivain camerounais y décortiquait l’infernale mécanique historique qui aboutit à ce sanglant dénouement.

Pour en savoir plus : https://afriquexxi.info

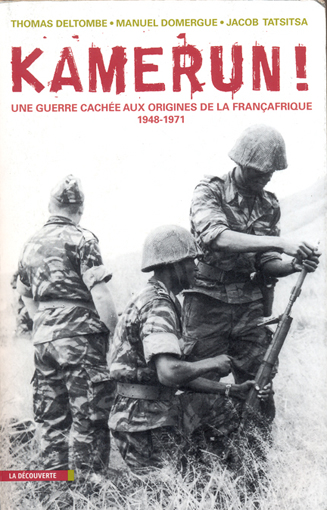

Manuel Domergue, journaliste, est un des coauteurs, avec Thomas Deltombe et Jacob Tatsitsa, de Kamerun ! Une guerre cachée

Jacob Tatsitsa, docteur en histoire (Université d’Ottawa), est un des coauteurs, avec Thomas Deltombe et Manuel Domergue, de Kamerun ! Une guerre cachée